Vermerk zu Abdingbarkeit von Art. 32 DS-GVO

Eine als Vermerk veröffentlichte Publikation des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (HmbBfDI) fand in den letzten Tagen in Datenschutzkreisen große Beachtung.

Darin beschäftigt sich der HmbBfDI mit der Frage, ob betroffene Personen in ein niedrigeres Schutzniveau einwilligen können als rechtlich geboten ist. Es geht also um die Frage, ob oder inwieweit es sich bei den Vorgaben des Art. 32 DS-GVO um zwingende, nicht zur Disposition der betroffenen Person stehende Vorgaben handelt. Die Frage, ob Art. 32 DS-GVO zwingendes, nicht zur Disposition stehendes Recht darstellt, ist besonders praxisrelevant, weil dies teilweise mit dem Argument bejaht wird, dass die DS-GVO einen europäischen Mindeststandard des Systemdatenschutzes schaffen wolle.

Auf der anderen Seite würde es jedoch eine erhebliche Beschränkung der Entscheidungsfreiheit der betroffenen Personen bedeuten, wenn eine Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten, die sie ausdrücklich wünschen, mit Verweis auf den Systemdatenschutz nicht durchgeführt werden kann. Als praxisrelevantes Beispiel werden in dem Vermerk Arztpraxen, Steuerberater oder Anwälte genannt, bei denen ein undifferenziertes Festhalten an dieser Auffassung dazu führen würde, dass die Auskünfte oder die Übermittlung dringend benötigter Unterlagen per einfacher E-Mail nicht durchgeführt würden, da sie befürchten müssten Art. 32 DSGVO zuwiderzuhandeln, selbst wenn die betroffene Person ausdrücklich in die unsichere Übermittlungsart einwilligt hat.

Aufgrund dieser widerstreitenden Interessen sei die Frage der Abdingbarkeit des Systemdatenschutzes daher nicht pauschal zu beantworten. Die Antwort müsse insbesondere zwischen dem Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter und der betroffenen Person differenzieren.

Der HmbBfDI zieht nach einer ausführlichen Betrachtung der Sach- und Rechtslage folgendes Fazit:

„Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter haben die nach Art. 32 DS-GVO erforderlichen Maßnahmen zwingend umzusetzen und vorzuhalten. Betroffene Personen können in die Herabsetzung des nach Art. 32 DS-GVO vorgesehenen Schutzniveaus allerdings bezogen auf ihre eigenen Daten im Einzelfall einwilligen, wenn die Einwilligung freiwillig im Sinne des Art. 7 DS-GVO erfolgt. Dies setzt jedoch voraus, dass der Verantwortliche die nach Art. 32 DS-GVO erforderlichen Schutzvorkehrungen grundsätzlich vorhält und der betroffenen Person auf Verlangen zur Verfügung stellt, ohne dass der betroffenen Person Nachteile dadurch entstehen.“

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (HmbBfDI)

(Foto: Tierney – stoc.adobe.com)

Letztes Update:10.04.21

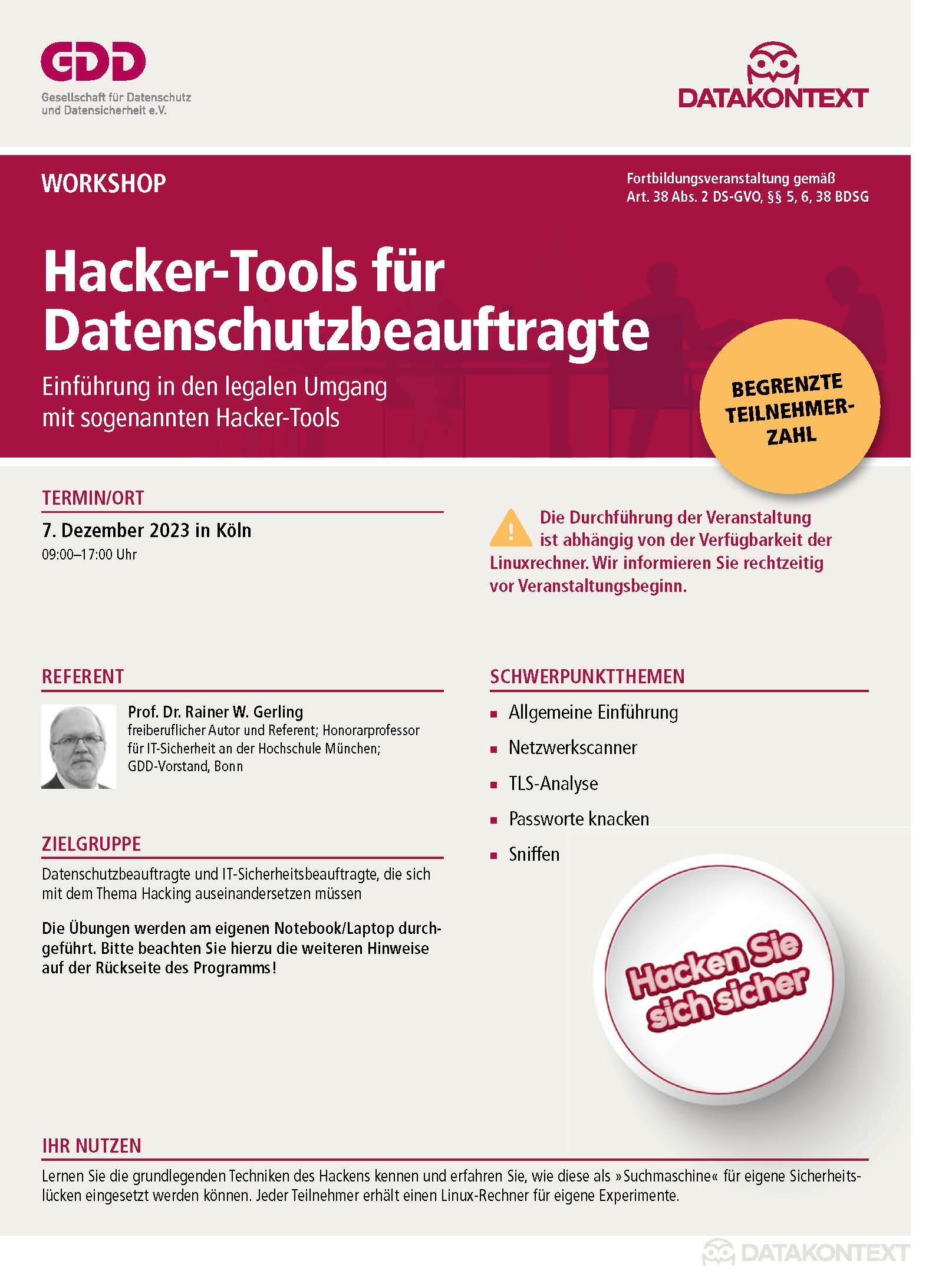

Verwandte Produkte

-

Online-Schulung: Teil 2- Einführung in den technisch-organisatorischen Datenschutz

Online-Schulung

1.368,80 € Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

-

Webinar Verarbeitungsverzeichnis softwaregestützt erstellen, dokumentieren, pflegen und archivieren

Mit dem webbasierten Management-System DataAgenda Datenschutz Manager können Sie alle Maßnahmen zum Datenschutz erfassen, verwalten und dokumentieren (VVT, DSFA etc.) und so Ihre Rechenschaftspflicht gemäß DS-GVO erfüllen. Der Referent zeigt, wie Sie mit einem Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (VVT) gemäß Art. 30 DS-GVO einen zentralen Baustein der Datenschutzdokumentation erstellen. Sie erfahren, wie der DataAgenda Datenschutz Manager

Mehr erfahren -

BSI veröffentlicht Handreichung zur NIS-2-Geschäftsleitungsschulung

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat eine neue Handreichung zur Geschäftsleitungsschulung im Rahmen der NIS-2-Umsetzung veröffentlicht. Die Publikation richtet sich an Führungsebenen von Unternehmen und Einrichtungen, die künftig unter die NIS-2-Regulierung fallen – also als „wichtige“ oder „besonders wichtige Einrichtungen“ gelten. Ziel ist es, Geschäftsleitungen auf ihre neuen Pflichten im Bereich Cybersicherheit

Mehr erfahren -

Refurbished Notebook mit ungelöschten Daten – wer ist verantwortlich?

Der Erwerb gebrauchter oder „refurbished“ IT-Geräte wirft nicht nur technische, sondern auch datenschutzrechtliche Fragen auf. Besonders heikel wird es, wenn auf einem erworbenen Notebook noch personenbezogene Daten des Vorbesitzers vorzufinden sind. Doch wer trägt in diesem Fall die Verantwortung nach der DS-GVO? Verantwortlichenbegriff nach Art. 4 Nr. 7 DS-GVO Nach Art. 4 Nr. 7 DS-GVO

Mehr erfahren